桜並木に思うこと ~第62回しずない桜まつりを終えて~

「命とは人間が持っている時間のことです」

この言葉は聖路加国際病院・名誉院長であった日野原重明氏の名言です。

人は生まれ落ちた瞬間に砂時計がひっくり返され、限りある命という砂が落ち始めます。

その砂が尽きるまでの時間をどう生きるのかを、私たちは図らずとも日々考えながら生きています。

では、その砂が尽きた後の社会や地域経済のことを考えて生きている人は、一体どれだけいることでしょう。多くの人は、自分や家族の幸福を追求し、そのための経済活動を中心に生きているのではないかと思います。

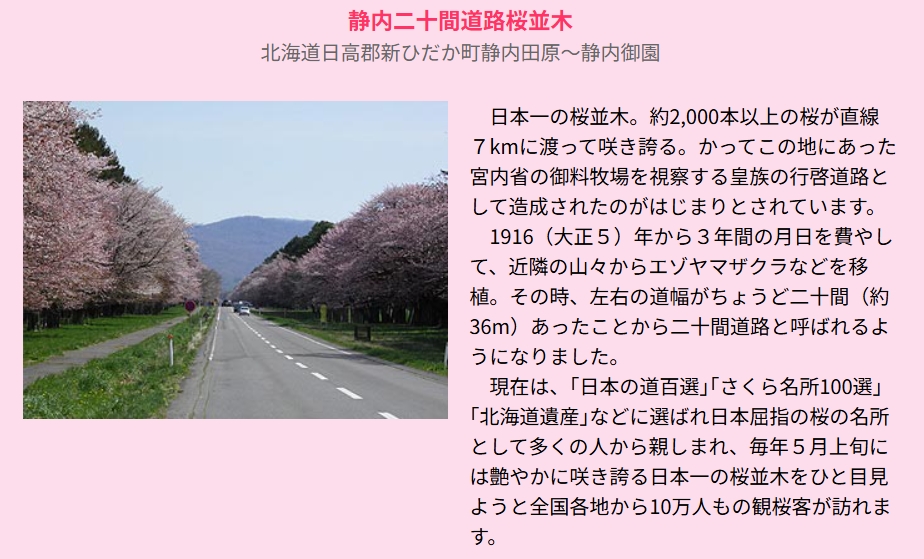

日本経済の衰退や人口減少など問題が山積する現代社会においては、人生を生き抜くだけでも大変なことであり、それについて批判したり憂いたりするつもりは毛頭ありませんが、桜の季節になると思い馳せることがあります。「静内二十間道路桜並木」を後世に遺した先人たちの生き様です。

桜並木の成り立ちについては、新ひだか観光協会のWEBサイトに以下のように記述があります。

※新ひだか観光協会WEBサイト(https://shinhidaka.hokkai.jp/kankoukyoukai/nizyukken/douro.html)より

この道路が御料牧場を視察する皇族の行啓道路として造成された経緯からすると、皇族のために桜並木の移植を進めた背景があったものと推察できます。大衆向けの花見は副次的な効果だったのかもしれませんが、戦中戦後を通してこの長大な桜並木を先人たちが保全し続け、今日に受け継がれていることには頭が下がります。

大正時代は自動車の黎明期であり日高本線も未開通で、一般人が静内まで花見に来訪することは難しく1950年頃までは局所的に知られている程度でしたが、戦後の高度経済成長と観光開発により、「静内二十間道路桜並木」は全国的な桜の名所として確立されていきました。

重機がない時代、距離にして7kmに渡る2,000本以上もの桜の移植は大変な重労働だったに違いありません。後世のために多くの労力と命を使った先人たちのおかげで、「静内二十間道路桜並木」は日本さくら名所100選(1990年選定)に名を連ね、春の北海道観光屈指の名所となり、ピーク時には10万人以上が訪れるようになりました。

しずない桜まつりは来訪者へ直接宣伝できる貴重な機会であり、弊誌Hi-MAGも昨年から飲食の出店に軒を連ねて活動しています。

Hi-MAGは過疎化が進む日高地方において地域の振興を図るべく、日高の情報メディアとなることを目的とした民間出資のWEBマガジンです。その理念は、桜並木を造り守ってきた先人たちの意志を風化させることなく後世に伝えていくことにも通じます。

日高の命の砂は、読者の皆さんお一人お一人が握られています。この春も命の砂を継ぎ足す活動にたくさんの方からご賛同ご協力をいただけましたことをこの場をお借りして感謝を申し上げます。

編集部員一同全力で日高の魅力を発信して参りますので、今後の活動にもどうぞご期待ください。