日高Uターン記 〜和田理一さんの場合〜

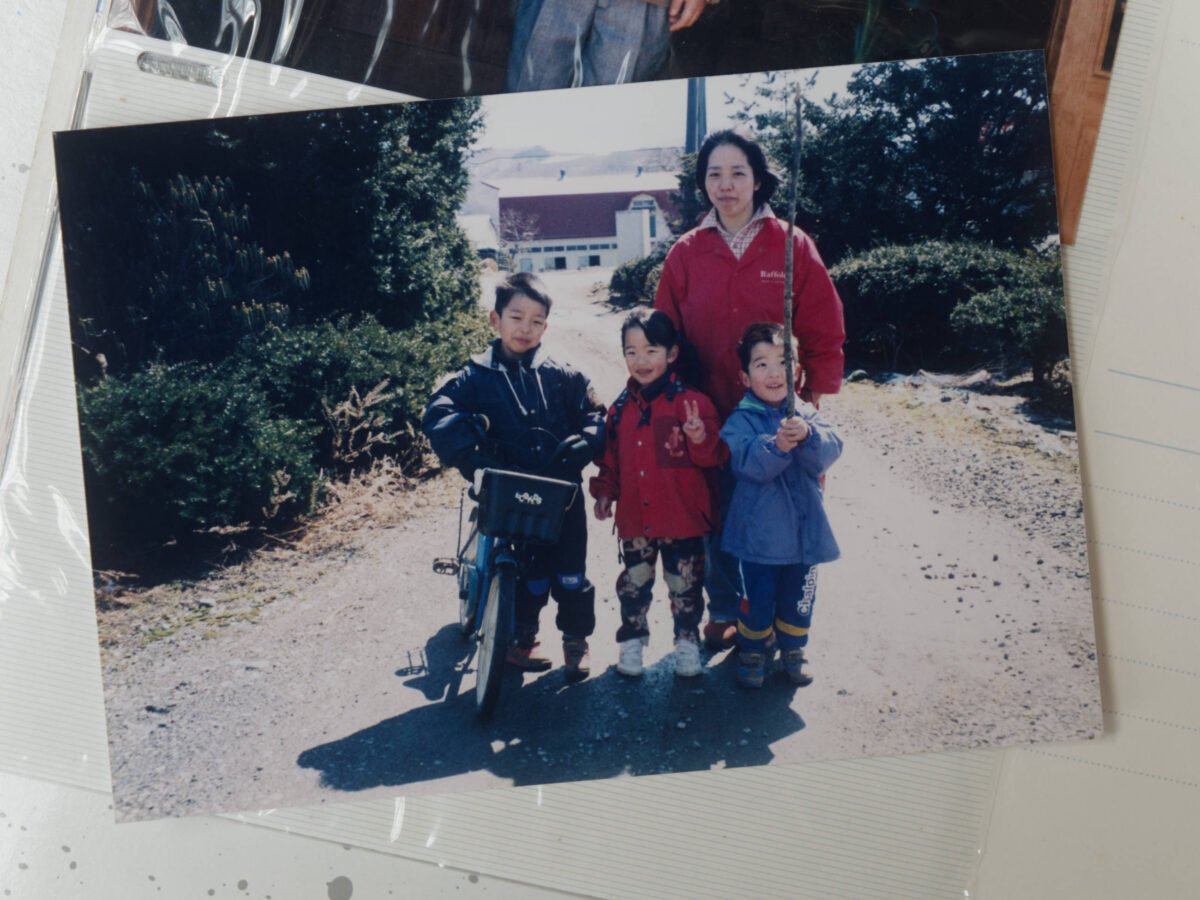

今回お話を伺った和田理一さんは、関西圏での進学と就職を経たのち、4年前に故郷の平取町へ帰ってきた。大学では心理学を専攻。現在は平取町と新冠町でスクールカウンセラーを務める傍ら、地元平取での地域活動に取り組んでいる。

Uターン直後に地元のママさん達と始めた「ママcafé」は、月替わりで講師を呼び、ママさんたちのコミュニティを醸成する活動。ママCafe@平取

「びらとりデザインLABO」では、学校祭での花火プロジェクト、高齢者向けスマホ教室、経済と投資に関するセミナー、キングコング西野氏の平取講演を事務局や主催として行ってきた。「びらとりデザインLABO」

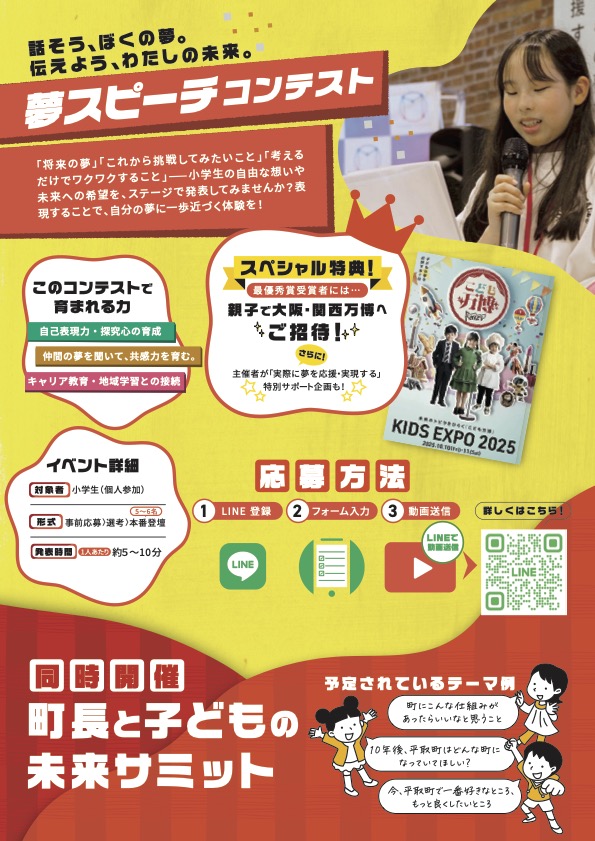

そんな理一さんが目下取り組んでいるのが、8月9日(土)に開催を控える「こども万博2025 in 平取」。その名の通り、こどものための万博として全国各地で開催されてきたイベントで、平取への誘致を理一さんが中心となって行った。

会場では地元のチアやダンスチーム、夢スピーチコンテスト、eスポーツ、昆虫標本や化石発掘、お化粧、アイヌ語、アイヌの遊び体験などが楽しめる。また、12台の働く車が集結。おしごと体験と合わせて、参加するこどもが描く将来像を刺激するイベントになりそうだ。こども万博のほとんどが都市部で催されてきたので、今回の平取は珍しい地方での開催となる。(北海道では鹿追町に続き2会場目)

「こども万博の実行委員長やプロデューサーに2年ほど前から平取町で開催したい想いを伝え続けました。そして、実行委員長が自ら平取町に足を運んでくれ、町長や役場関係者とも話を重ね、今では平取開催を誰よりも楽しみにしてくれています 笑」

こども万博誘致へ至った経緯を聞いてみる。

「この町に帰ってきたころ相談されたことの一つに、コロナ禍でなくなってしまった地域のお祭りを復活させてほしいというものがありました。お金はなんとかするから企画して欲しいと頼まれて。確かにコロナは明けていたけど、こどもが集う場がなかったんです。その時の自分には企画する力もお金や知恵もなかったけど、あの時の言葉が僕をここまで連れてきてくれました。」

こども万博プロデューサーの大野さんと幼馴染、という縁もあったという。もともと地域の活動をしている人々に声をかけたところ賛同を得ることができ、企業、教育委員会、各組合から多くの後援、協賛が集まっているそう。

「地元アイヌ工芸家さんからは野口観光とコラボしたアイヌ文様のお皿が、日高乳業さんからは特産品であるヨーグルッペが提供されます。地方で何かをするには官民問わず横の繋がりも大切。今後の地域連携の足掛かりになればいいなと思っています」

数年の間に立ち上げたプロジェクトは多岐に渡り、理一さんはこうした「点」が、やがて線から面になるというビジョンを持っている。ゆくゆくはフリースクールを兼ね備えたコミュニティスペースの立ち上げを目指しているそうだ。

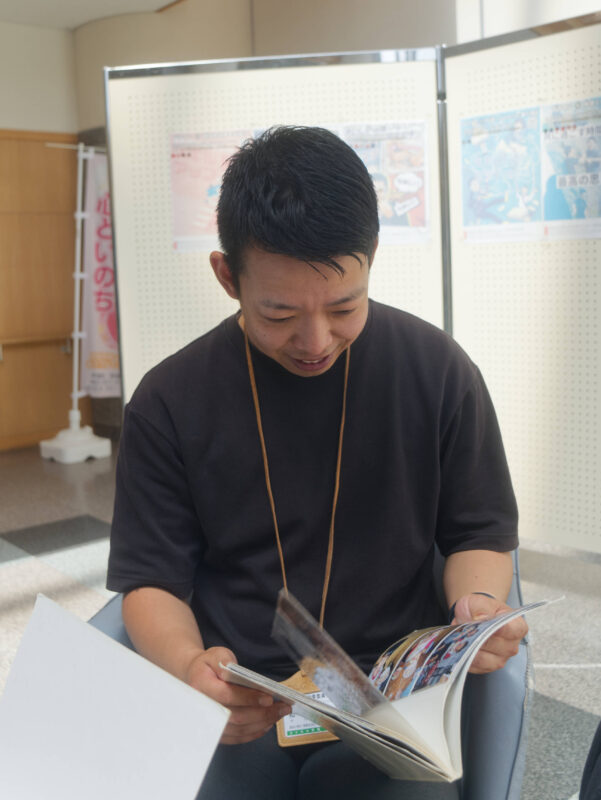

理一さんが企画している、平取高校のポスターを学生が制作するプロジェクト。コンペ形式になっていて、「ふれあいセンターびらとり」内でシール投票が行われていた。

こうした活動の原点について尋ねると、「生きにくさ」という言葉が返ってきた。

「大人でもこれだけ生きにくい時代、これからのこども達は大変だと思うんです。はじかれた子達、外された子達。地域格差を例に出すと、地方における選択肢の少なさはどうしたって仕方のないことです。ただ、今の子たちはネットを通じて外の世界を知っているから、そこにとても敏感。小学校低学年くらいだとまだ「夢ある!」って言いますが、高学年、中学生となるともう出てこない。ネットの情報から単純に比較して『自分には無理だ』と考えてしまっている。でも、粘り強く聞いていくと本当は持っている夢があったりするんですよ。僕自身は高校から奈良に進学したことで、世界が大きく広がった経験があります。地方の子はさまざまな理由で地方に留まることが圧倒的に多いから、こども万博が外のものに触れられる機会になればと考えています。暗いニュースが多いけど未来はきっと明るいとこども達に感じでもらいたいです。」

スクールカウンセラーとして子どもたちの内面に寄り添ってきた経験が、現在の活動の土台になっているようだ。

「僕の実家は天理教で、僕は長男です。親から『教会を継いで欲しい』と言われた当時は葛藤したこともありました。だからこそ、好きなことをやっても良いんだ!好きをカタチにしたいんだ!という気持ちを応援したいと思っています。関西からUターンしてきて、初めの年こそ地方特有の文化に驚きましたが、今では楽しいです笑。平取は人口4000人ちょっとの町で、社会的な実験をしやすいという利点があります。ここからまた4年くらいかけて、いろいろ動いていきたいです。」

これだけのプロジェクトを切り盛りしている理一さん、もう社会活動家と呼ぶに相応しいでしょう。みなさん、応援よろしくお願いしますっ。